『発達性協調運動障害( DCD )』とはどんな症状?運動がとても苦手・手先が不器用【医師監修】

2025.03.31

目次

【どんぐり発達クリニック 藤井明子先生からのメッセージ】

協調性発達障害かもしれない、「どうしてうまくいかないのだろう」と悩むことや、他の子と比べて心が揺れることがあるかもしれません。

でも、お子さんにはその子なりのペースで成長していく力が備わっています。

お子さんの「できた!」という瞬間は、きっと親御さんが寄り添い続けてくださったからこそ生まれるものです。

うまくいかない日があっても大丈夫。

お子さんは小さくても一歩ずつ、着実に進んでいます。

そして、その一歩を見守る親御さんの存在こそが、お子さんにとっての大きな力となります。

困ったときは、どうかひとりで抱え込まず、かかりつけの小児科や発達外来を行っているクリニックなどにご相談ください。

一緒に、お子さんの育ちを温かく見守っていきましょう。

1. 発達性協調運動障害とは

症状別:極端に手先などが不器用、スポーツが苦手

体の部位:脳

別名:特異的発達障害(SDDMF)

発達性協調運動障害(developmental coordination disorder、DCD)は、大きなケガや病気がないのにもかかわらず、極端に手先などが不器用で、自分の思い通りに体を動かすことができず「運動音痴」「文具・道具がうまく使えない」など日常生活に困難さを抱えている発達障害の一種です1,2) 。

発達障害には、知的障害、📖自閉スペクトラム症〔ASD(自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害など)〕、📖学習障害(LD)、📖注意欠如・多動性障害(ADHD)

、吃音などがありますが、DCDは他の発達障害の陰に隠れていることもあり2) 、一般の方だけでなく、保育・教育、医療・療育の分野でもあまり知られていないのが実情です1) 。

しかし、5~11歳の子どもにおけるDCDの発生率は5~6%と決して少なくなく3) 、ADHDと同じぐらいだといわれています。

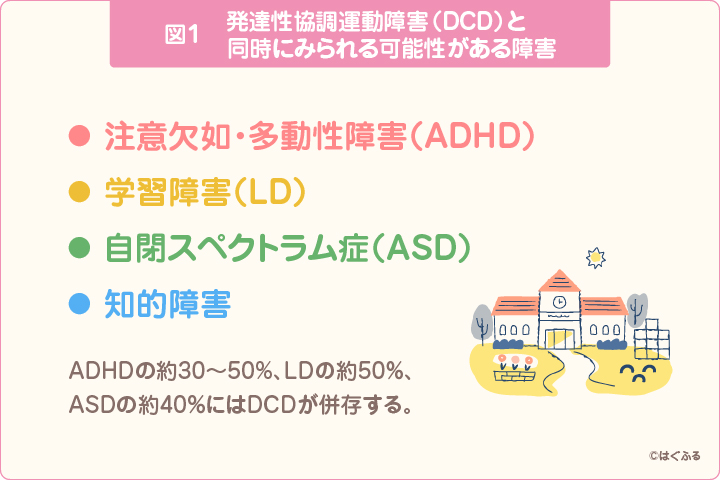

また、ADHDの約30~50%、LDの約50%、ASDの約40%にはDCDが併存(ある障害と関係のない別の障害が同時に起こっている状態)するといわれています(図1)1,3) 。

図1 発達性協調運動障害と同時にみられる可能性がある障害

発達障害に共通してみられる特徴として、以下の4つがあげられます。

DCDにもこの特徴が当てはまります4) 。

(1) 脳の機能に何らかの不具合がある

(2) 症状がどんどん進むのではなく、子どもの時は本人の発育に伴い、機能を獲得していく可能性がある

(3) 脳の発達期に生じる

(4) 発達の遅れや偏りとして確認される

2. 発達性協調運動障害の原因

DCDの原因は、脳の機能に何らかの不具合生じるためだと考えられています。

特に、脳の機能のうちの「協調運動」の発達がスムーズにいかないために起こります。

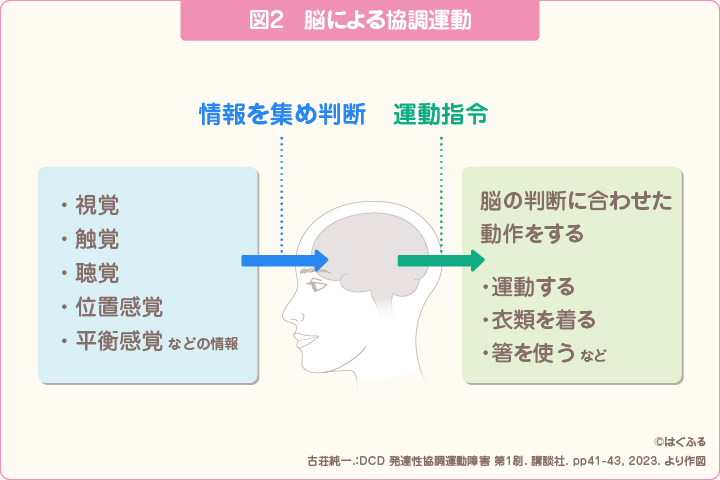

「協調運動」とは、視覚、触覚、聴覚、位置感覚などの情報を集めて判断し、その情報を元に「こう動こう」という運動指令を全身に送る機能のことです(図2)5) 。

図2 脳による協調運動

「協調運動」は、子どもの様々な日常生活や学校生活に関わる動作(食べたものを噛む(咀嚼)、飲み込む(嚥下)から、衣類を着たり脱いだりする、箸などの食器を使う、絵を描く、字を書く、ハサミやコンパスなどの文具を使う、三輪車や自転車に乗る、ブランコなどの遊具で遊ぶ、縄跳びをするなど)を獲得するのに関わる脳の機能で、子どもの認知、社会性、学習、情緒、自尊感情と深く関わっています1) 。

3. 発達性協調運動障害の症状

DCDは、脳の機能の不具合のため、乳幼児期から成人まで様々な場面で症状(支障)がみられます。

例えば、乳児期では、哺乳瓶でむせやすい、ハイハイがぎこちないなどが、幼児期にはスプーンやコップがうまく使えない、塗り絵がうまく塗れないなどが、学童期には文字がうまく書けない、定規やコンパスがうまく使えない、ボールがうまく投げられないなどが、それぞれみられます(表1)6) 。

表1 成長の時期別に見た発達性協調運動障害の支障

| 成長の時期 |

見られる支障 |

| 乳児期 | 哺乳瓶でむせやすい、寝返りができるようになるのが遅い、ハイハイがぎこちない |

| 幼児期 | 塗り絵や習字がうまくできない、食べこぼしが多い、積み木がうまく積めない、お遊戯がぎこちない、三輪車にうまく乗れない、ブランコや滑り台でうまく遊べない、衣類の脱ぎ着が苦手、歯磨きが苦手 |

| 学童期 | ボールがうまく蹴れない、ボールを投げたり受けたりするのが苦手、縄跳びがうまく跳べない、「ふざけていると」と誤解されやすい、逆上がりができない、靴ひもを結べない |

| 思春期 | 板書を書き写すのに時間がかかる、文字がうまく書けない、着替えや身支度に時間がかかる、楽器がうまく扱えない、裁縫道具・大工道具・調理器具がうまく使えない |

| 成人期 | ファイルの整理に時間がかかる、パソコンのキーボードの操作が苦手、ハサミで衣類のタグを切るのが困難、財布からコインを出すのが困難、トレイを水平に持つのが困難、姿勢を保つのが困難 |

古荘純一.:DCD 発達性協調運動障害 第1刷. 講談社. pp56-140, 2023. より作成

このような症状により、DCDの子どもは日常生活や学校生活で、劣等感や疎外感を味わう機会が多く、学校での生活の質(QOL)が悪くなるといったことがみられます。

お子さんによっては、自己肯定感が低くなる、友人関係が結ばれにくいといったことがみられるようになります。

また、抑うつがみられやすいなど、DCDだけでなく心理的な問題にも対応する必要が出てきます7) 。

4. 発達性協調運動障害の診断と検査でわかること

DCDの診断では、医師が家族歴、妊娠中の異常や早産の有無、乳幼児期からの発達歴を聴き取り、不器用さに関する問診を行うほか、子どもに実際に運動をしてもらい、どのプロセスに問題があるかを確かめます。

また、脳性麻痺、筋ジストロフィーなどのほかの病気ではないかを確かめます1,7) 。

さらに、日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査、JAPN感覚処理・行為機能検査、M-ABC2などのチェック表による検査が、DCDの子どもの発見や診断に用いられることもあります8) 。

5. 発達性協調運動障害への対応

現在のところDCDを改善する薬はなく、子どもに対する支援が対応の中心になります。

そこで、子どもの特徴を理解したうえで、日常生活や学校生活で子どもの困っている点を軽くする工夫が必要です。

まず、DCDは保育園や学校では気付かれにくい面があります。

たとえ不器用であることが気付かれていても、脳の障害だと認識されないことが多いため、姿勢が悪い、文字がきれいに書けないなどで、注意されることがあります。

ですから、周囲の大人は、子どもの努力不足ではなく、発達の特性によって起こっていることを理解して、叱るのではなく支援することを心がけることが必要です7) 。

子どもたちの中には、運動は得意だけど字が汚かったり、極端に手先が不器用だったりする子どもがいる反面、運動はダメだけれど手先が器用な子どももいます。

このように、DCDはいろいろなタイプの子どもがいるのです。

そこで子供の支援では、それぞれの成長段階での課題や困っていることに合わせて、理学療法、作業療法などを組み合わせて行います1) 。

6. 発達性協調運動障害のホームケア

ホームケアでは、以下のことを行います。

(1) 基本は、子どもの苦手をじょうずにサポートして慣らしていくこと。

無理のない範囲で「実技の事前練習」を楽しく行う。少しでもできたらよくほめてあげる9)

(2) 自己肯定感を下げないよう次のように接します。

① その子なりの成長をほめる、② ありのままを受け入れる、③ 失敗に寄り添う、④ できないことよりできることに目を向ける10)

(3) 鉛筆ホルダー、折れにくいシャープペンシル、滑り止め付きの定規を用意する7)

(4) 学校で座る姿勢が保てるよう、滑り止めのマットを椅子の座面に敷く7)

(5) 着替えなどの時間にある程度余裕をもたせる11)

『参考資料』

1) 中井昭夫.:1 不器用な子どもたちに関する基本的な理解~発達性協調運動障害~. チャイルドヘルス. 18:406-409, 2015.

2) 古荘純一.:DCD 発達性協調運動障害 第1刷. 講談社. pp37-40, 2023.

3) 日本精神神経学会(監).:DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル 第1版. pp73-76, 2014.

4) 古荘純一.:DCD 発達性協調運動障害 第1刷. 講談社. p36, 2023.

5) 古荘純一.:DCD 発達性協調運動障害 第1刷. 講談社. pp41-43, 2023.

6) 古荘純一.:DCD 発達性協調運動障害 第1刷. 講談社. pp56-140, 2023.

7) 国立障害者リハビリテーションセンター,国立特別支援教育総合研究所.:発達障害ナビポータル . 発達性協調運動症 (2024年12月14日閲覧: https://hattatsu.go.jp/supporter/healthcare_health/about-dcd/)

8) 中井昭夫.:5 DCDのアセスメントと診断. チャイルドヘルス. 26:343-347, 2023.

9) 古荘純一.:DCD 発達性協調運動障害 第1刷. 講談社. p158, 2023.

10) 古荘純一.:DCD 発達性協調運動障害 第1刷. 講談社. pp27-28, 2023.

11) 厚生労働省.:DCD支援マニュアルp53 (2024年12月14日閲覧: https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001122260.pdf)

《 監修 》

-

藤井明子(ふじいあきこ)先生 小児神経科医

北里大学医学部 卒業

東京女子医科大学医学系大学院修了

東京女子医科大学病院/千葉市立海浜病院/長崎大学病院/長崎県立こども医療福祉センターを経て医療法人社団 育心会 さくらキッズくりにっく 院長就任。

2024年 どんぐり発達クリニック 院長。

医学博士

日本小児科学会 小児科専門医/日本小児神経学会 小児神経専門医/日本てんかん学会 てんかん専門医/日本小児精神神経学会 小児精神神経学会認定医

■HP【https://donguri-clinic.com/】どんぐり発達クリニック

📖子育てに掲載中の監修記事一覧

☎休日・夜間の子どもの症状で困った時は【♯8000】保護者の方が、休日・夜間の子どもの症状にどのように対処したらよいのか、病院を受診した方がよいのかなど判断に迷った時に、小児科医師・看護師に電話で相談できるものです。

この事業は全国統一の短縮番号♯8000をプッシュすることにより、お住いの都道府県の相談窓口に自動転送され、小児科医師・看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスを受けられます。

厚生労働省ホームページ:子ども医療電話相談事業(♯8000)について【本サイトの記事について】

本サイトに掲載されている記事・写真・イラスト等のコンテンツの無断転載を禁じます。 Unauthorized copying prohibited.

登場する固有名詞や特定の事例は、実在する人物、企業、団体とは関係ありません。インタビュー記事は取材に基づき作成しています。

また、記事本文に記載のある製品名や固有名詞(他企業が持つ一部の商標)については、(®、™)の表示がない場合がありますので、その点をご理解ください。

子育ての記事を検索

子育ての記事を検索