難聴 とはどんな病気?難聴の原因・症状・検査の方法など【医師監修】

2025.04.25

1. 難聴とはこんな病気【監修】神奈川県立こども医療センター:総合診療科 松井 潔先生

症状別:聞こえにくい、聞こえない

体の部位:耳

難聴とは、音声が聞こえない、または聞き取りにくいといった症状のことです。

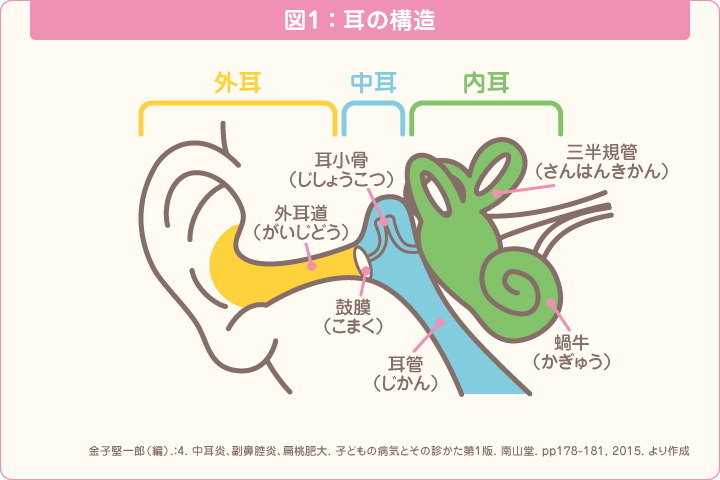

耳は、外耳・中耳・内耳の3つの器官に大きく分かれており、外耳と中耳は音を伝える役割、内耳は音を電気信号に変えて脳に伝える役割をしています。

図1:耳の構造

音が耳に入ってから脳に伝わる経路の“どこに障害が起こっているか”によって、伝音難聴(でんおんなんちょう)、感音難聴(かんおんなんちょう)、伝音難聴と感音難聴が合併した混合難聴に大別されます。

中耳炎や騒音、加齢、遺伝子の異常など、難聴が起こる多くの原因がありますが、原因がはっきりとしない突発性難聴という病気もあります1) 。

年齢や能力、性別に関わらず、多くの人が利用できるのが“言語(言葉)”です。

言語は決まった音の法則によって成り立っているため、発達の遅れがあっても、音は自然に出てきます。

乳児は単語の音と意味を関連付けるのではなく、音響分析により言葉を獲得します。

言葉が出ない原因には、難聴・気管切開・脳障害・重度の知的障害・小児発語失行*があります。

乳幼児に多いのは、生まれつきの「先天性難聴」で、1,000人に約1人に発生する(正常新生児では1,000出生に 0.5人、NICU入院例では約2~3%)とされます2) 。

先天性難聴に気づかないままでいると、言語発達やコミュニケーションの形成に影響がでてしまうことから、日本では1998年から新生児聴覚検査(新生児聴覚スクリーニング)が行われはじめました。

検査は2種類あり、聴性脳幹反応(ABR)検査と耳音響反射(OAE)があります。

2-1. 難聴の原因

音は空気や物体の振動で生じ、それが「波」のように伝わります。

![]()

振動を耳で受け止め、電気信号に変換して脳に伝え、脳で情報処理した結果が、「聞こえる」ということです。

耳は、外側から順に外耳、中耳、内耳に分けられ、それぞれ、「音(振動)をとらえる」「増幅する」「電気信号に変換する」という役割を担っています。

具体的にいうと、中耳にある鼓膜(こまく)は空気の振動を受けて自らも振動し、音を増幅します。

内耳にある蝸牛(かぎゅう)は音を電気信号に変え、聴神経を通じて脳に送ります。

これらの経路のどこかに障害があって、「聞こえにくい」「聞こえない」という状態になるのが難聴です。

外耳から中耳に障害がある場合を伝音難聴、内耳に障害がある場合を感音難聴といいます。

感音難聴では、「音」は聞こえても「言葉」としては聞き取りにくいこともあります。

伝音難聴と感音難聴の「混合性難聴」もあります。

原因は様々です1) 。

伝音難聴は、まれに耳あかの溜まり過ぎでも起こりますし、事故やけがで鼓膜が破れて聞こえにくくなるのは想像に難くありません。

中耳炎のような耳の病気もまれに難聴を起こします。

内耳や聴神経に障害がある感音難聴の原因としては、蝸牛の機能に必要なタンパク質を作る遺伝子の変異や、耳の近くで爆音を聞いたこと、おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)や風疹、サイトメガロウイルスのようなウイルス感染症、一部の薬剤の副作用などが挙げられます。

原因が明らかでなく突然生じる「突発性難聴」もあります。

2-2. 難聴の症状

症状にはいくつかの程度があります3) 。

| 軽度難聴 |

小さな声や騒音下での会話が聞き取りにくい。 |

| 中等度難聴 | 普通の大きさの声の会話が聞き取りにくい。 |

| 高度難聴 | 普通の大きさの声の会話が聞き取れない。非常に大きい声か、補聴器を用いないと聞き取れない |

| 重度難聴 | 耳元で話されても聞き取れない。自分の声が聞こえない。補聴器でも聞き取れないことが多い。 |

小児は呼びかけに振り向かないことや、テレビの音が大きいこと、乳幼児は言語発達遅滞などで難聴が疑われます。

小学校高学年以上で急に発症した場合は音が聞こえないことを自覚することも多いですが、進行が遅い場合は長期にわたり難聴に気が付かず、健診などで判明することもあります1) 。

3. 難聴の検査でわかること

≪新生児聴覚スクリーニング≫

新生児聴覚スクリーニングは赤ちゃんが受けることのできる聞こえの検査です6,7) 。

■聴性脳幹反応(ABR)

電極を使用し、音に対する反応を脳波で検出する方法です。

ひそひそ話レベルの音を使います。

耳に音を入れた時に5つの波が電気生理検査で確認できますが、5番目の波が確認されれば難聴は否定されます。

■耳音響反射(OAE)

耳音響反射はイヤプローブと呼ばれる機械から出した音が耳(蝸牛)からコダマのように返ってくる現象があるかないかを検査するものです。

歪成分耳音響放射(DPOAE)、誘発耳音響放射(TEOAE)の 検査機種があります。

上記の2つの検査はスクリーニング検査であり、結果はパス(言葉の発達に影響する異常はない)か、リファー(再検や耳鼻科での精査が必要)か結果が簡単に出ます。

痛みはなく安全で赤ちゃんが寝ている間に10分ほどで終了します。

1回目の検査でリファーになっても、2回目でパスすれば精査は必要ありません。

片側の耳だけリファーになった場合、言葉の発達には影響しないのですが、進行性難聴や妊娠中のサイトメガロウイルス感染による進行性難聴の可能性があるので、耳鼻科での精査が必要です。

難聴は新生児だけでなく、乳児期以降も発症するので、子どもの音への反応が気になる場合は耳鼻科で受診し相談しましょう。

親の感覚は当たっていることが多いです。

新生児のうちに判明した場合は、補聴器などで対応します。

![]()

≪乳幼児の検査≫

まず、医師が耳の内部を観察して、外耳道や鼓膜に異常がないかを調べます。

聴力の検査には多くの種類があります。

大人が健康診断で受ける「音が聞こえたら手元のボタンを押してください」といった自覚的聴力検査は、子どもがある程度成長してからでないと実施が難しいため、乳幼児までは他覚的聴力検査が行われます。

| 聴性行動反応聴力(BOA) |

おもちゃなどで音を出し、乳幼児の体の反射や反応を観察します。 |

| 条件詮索反応(COR) | 「音が鳴ったスピーカーを見ると、おもちゃがある」といった条件付けを利用して聴力を調べます。 |

| ピープショウテスト | CORに似ていますが、仕組みに「スイッチを押すと、音が出る」という段階を加えて子どもの聴力を調べます。 |

| 聴性脳幹反応(ABR) | イヤホンまたはヘッドホンで音を聞かせ、脳の反応を記録します。 |

| 聴性定常反応(ASSR) | 音に反応した脳波から聴力を推定します。 |

| 歪成分耳音響放射(DPOAE) | 音を聞かせた時に内耳から外耳に反響してきた音をもとに、内耳の機能を調べます。 |

他に、難聴の原因を明らかにしてその後の治療に役立てるため、CTやMRIのような画像診断や難聴に関与する遺伝子の検査、発達全般についての検査を行うこともあります。

4. 治療法と薬

中耳炎など、難聴の原因が明らかな場合は、その病気に対する治療を行います

治療後、難聴の程度に応じて補聴器を使います。

一方、言葉を聞き取ることは子ども本人の言語能力の獲得に欠かせないため、生まれつき難聴の子どもでは生後6カ月くらいまでをめどに補聴器を使います2) 。

合わせて、音を聞き分ける能力や言葉を聞き取る能力を高めるような支援を行います。

補聴器は大きく分けて2種類あります。

音を増幅して鼓膜に伝える「気導補聴器」と、蝸牛に伝える「骨導補聴器」です。

高度~重度の感音難聴で、補聴器を使っても聞き取りにくい場合は「人工内耳」を使うこともあります6) 。

耳に掛けるなどして装着したサウンドプロセッサー(マイク)で拾った音を、体内に埋め込んだ装置が受信して電気信号に変換し、聴神経に伝えるものです。

いずれの場合も、子どもの難聴は、耳鼻咽喉科の医師と言語聴覚士などが連携して治療に当たります。

コミュニケーションに手話を活用するのも一つの方法です。

5. 予防とホームケア

すべての先天性難聴の発症を予防する方法は、現在の医学では確立されていませんが、妊娠中の風疹ウイルスによる新生児難聴については、予防接種により予防できます。

先天性以外の難聴については、浸出性中耳炎などの適切な治療が難聴の予防につながります。

なお、耳あかについては、溜まり過ぎるのは好ましくないものの、綿棒で耳掃除をしすぎるのは避けましょう7) 。

入浴後、濡れた耳を軽く拭う程度にしておき、気になれば耳鼻咽喉科で処置してもらう方が賢明です。

ホームケアとして、補聴器の取り扱いや耳の皮膚の障害などをケアします。

子どもが補聴器を嫌がらないように、装用している時間を少しずつ延ばしたり、補聴器本体にシールを貼ったりする工夫がよいとされます2) 。

言葉が分かるようになってから、「呼びかけても振り向かない」「『聞き返し』が多い」「言葉が出ない」といった状況があれば、耳鼻咽喉科を受診しましょう。

新生児聴覚スクリーニングにより聴覚障害の早期発見が可能となりました。

早期発見の目的は通常学級に通えるかどうか検討をすることや補聴器をうまく使えるようになることだけではなく、子どもの様々な可能性を最大限に伸ばすことが目的です。

聴覚障害と診断されたことを受け入れられずに、育児に専念できなくなったと語る保護者もいらっしゃいますが、療育・教育、言語やコミュニケーションにはたくさんの選択肢があります。

早期から障害を理解・受容し、親子の絆が育まれる、音声言語や手話言語によりコミュニケーションを学び、社会参加ができるようになることが大切です。

■一般財団法人 全日本ろうあ連盟のきこえない・きこえにくいお子さんを持つママ・パパのための情報支援ポータル(https://www.jfd.or.jp/sgh/okosan/)では、

『きこえない・きこえにくいお子さんを持つママ・パパへ』の冊子が発行されています。

一般財団法人 全日本ろうあ連盟:https://www.jfd.or.jp/

『参考資料』

1) 小島博己,森山博監修.:ENTコンパス.ライフ・サイエンス.pp5-11,2014.

2) 日本小児耳鼻咽喉科学会編.:小児耳鼻咽喉科第2版.金原出版.pp132,pp382,2017

3) 日本聴覚医学会難聴対策委員会.

(2024年3月閲覧:https://audiology-japan.jp/wp/wp-content/uploads/2014/12/a1360e77a580a13ce7e259a406858656.pdf)

4) 立入哉,松井潔.:聴覚障害児教育の現状と課題.新生児聴覚スクリーニングシステムの構築を目指して.こども医療センター医学誌.pp102−103,2001(30)

5) 日本小児耳鼻咽喉科学会.:新生児聴覚スクリーニングマニュアル(2024年4月閲覧:https://www.jibika.or.jp/uploads/files/publish/hearing_screening.pdf)

6) 日本耳科学会・日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会.:小児人工内耳適応基準2022.

(2024年4月閲覧:https://www.otology.gr.jp/common/pdf/pcic2022.pdf)

7) 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会.(2024年4月閲覧:https://www.jibika.or.jp/modules/disease_kids/index.php?content_id=2)

《 監修 》

-

松井 潔(まつい きよし) 総合診療科医

神奈川県立こども医療センター総合診療科部長。愛媛大学卒業。

神奈川県立こども医療センタージュニアレジデント、国立精神・神経センター小児神経科レジデント、神川県立こども医療センター周産期医療部・新生児科等を経て2005年より現職。小児科専門医、小児神経専門医。

📖子育てに掲載中の松井潔先生監修記事一覧

休日・夜間の子どもの症状で困った時は【☎♯8000】保護者の方が、休日・夜間の子どもの症状にどのように対処したらよいのか、病院を受診した方がよいのかなど判断に迷った時に、小児科医師・看護師に電話で相談できるものです。

この事業は全国統一の短縮番号♯8000をプッシュすることにより、お住いの都道府県の相談窓口に自動転送され、小児科医師・看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスを受けられます。

厚生労働省ホームページ:子ども医療電話相談事業(♯8000)について【本サイトの記事について】

本サイトに掲載されている記事・写真・イラスト等のコンテンツの無断転載を禁じます。 Unauthorized copying prohibited.

登場する固有名詞や特定の事例は、実在する人物、企業、団体とは関係ありません。インタビュー記事は取材に基づき作成しています。

また、記事本文に記載のある製品名や固有名詞(他企業が持つ一部の商標)については、(®、™)の表示がない場合がありますので、その点をご理解ください。

子育ての記事を検索

子育ての記事を検索